重要課題(マテリアリティ)への取り組み

当社グループは持続可能な社会の実現に貢献するため、ステークホルダーの課題、当社グループの企業理念や役割、成長戦略を踏まえ、重点的に取り組むべきESG経営に関する6つの重要課題(マテリアリティ)を特定しています。

これらの取り組みは各重要課題に対応するSDGsの達成につながるものであり、当社グループとしてステークホルダーや社会から期待される役割を認識したうえで、課題の解決とSDGsの達成を目指し、積極的に取り組んでいます。

各事業本部は、重要課題(マテリアリティ)に対して重点的に取り組むテーマを選定し、具体的なアクションプランを策定のうえ、取り組みを推進しています。進捗状況はサステナビリティ委員会において定期的にモニタリングしており、事業戦略と連動しながらPDCAサイクルを回すことで、着実に成果を上げています。今後もマテリアリティへの取り組みについて、その成果を評価する指標を用いてフォローし、確実な推進を図ることで、持続可能な社会への貢献と企業価値の向上に努めていきます。

- ※GXスチールとは、2025年1月に経済産業省「第5回GX推進のためのグリーン鉄研究会とりまとめ」で定義された、「GX(グリーントランスフォーメーション)推進のためのグリーン鉄」のことを指します。

グリーン水素で拓く脱炭素社会

日本独占販売権で描く未来

グリーン水素で拓く脱炭素社会

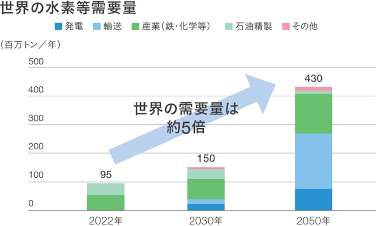

当社はノルウェーのハイスター社へ2023年の初回に続く追加出資を実施し、 PEM型水電解装置の日本市場での独占販売権を獲得しました。再生可能エネルギーと相性が良いグリーン水素技術を通じ、脱炭素社会への貢献を加速していきます。

PEM型水電解装置とハイスター社について

固体高分子(PEM)型水電解装置は、再生可能エネルギー由来の電力を利用して水を水素と酸素に分解し、高純度なグリーン水素を製造する技術です。この方式は、不安定な電力供給下でも短時間で起動や停止が可能なため、風力や太陽光発電など変動の大きい再エネとの相性が極めてよい点が特徴です。その他、余剰電力の有効活用や、電力需給の調整役としても機能します。ハイスター社は、欧州最大規模の研究機関SINTEFからスピンオフし、独自の特許技術による高効率・高安全性のPEM型水電解装置を開発・生産するハイテク企業です。生産ラインでは基幹部材であるスタックを内製化し、気候変動基金として世界最大規模の「EU イノベーションファンド」からも支援を受けて大規模な生産拡張を計画中です。

当社の強みとグリーン水素への挑戦

当社は、これまでも水電解装置向けの素材販売を通じてグリーン水素事業に参画してきましたが、今回の追加増資を機に、素材供給のみならず、水電解装置一式ならびにスタック単体の販売事業にも積極的に取り組みます。今回、ハイスター社製品の日本市場での独占販売権を獲得したことで、国内のお客さまへ最先端の水電解装置ソリューションをワンストップでお届けできる体制が整いました。

私たちがこの事業を推進する背景には、カーボンニュートラル実現に向けて水素社会の確立が急務であるという社会的使命感があります。装置の導入拡大にはコストや技術的障壁などの課題もありますが、先進技術やパートナーシップを活かし、それらを一つひとつ乗り越えていきます。SDGs(持続可能な開発目標)においても「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」「産業と技術革新の基盤をつくろう」など複数の目標にも深くかかわるテーマとして、社会・産業の持続的発展に貢献しています。

今後の展望

今後は、ハイスター社とこれまで培ったパートナーシップを活かし、素材供給・水電解装置・スタック単体販売を一体で推進していきます。国内では、再生可能エネルギーの導入拡大とともにグリーン水素需要も増加しており、安定供給体制や技術サポートの強化も進めていきます。さらに、水素関連ビジネスの新たな価値創造にも挑戦し、持続可能な社会―脱炭素社会の実現―に積極的に貢献していきます。

サステナブルな建築の未来を切り拓く

持続可能な社会の実現に向けて

サステナブルな建築の 未来を切り拓く

当社はNSスーパーフレーム工法®の技術開発及び事業開発を行うNSハイパーツ社に11%を出資し、躯体パネルの材料となる日本製鉄が製造する高耐食めっき鋼板「スーパーダイマ®」を供給しています。

NSスーパーフレーム工法®とは

鉄骨造の一種である薄板軽量形鋼造に分類され、防耐火性・温熱性・耐久性など様々な性能に優れた工法であり、共同住宅、寮、社宅、高齢者施設、事務所、店舗などの低層建築物に幅広く採用されています。この工法は基礎工事と同時並行で、建物の骨格部分を構成する重要な構造部材の一つである「躯体パネル」を工場で生産するため、従来工法に比べて工期を大幅に短縮することが可能です。また躯体パネルを現地で組み立てるプレファブ工法のため、現場施工における熟練建築労働者の減少という課題解決にもつながります。

大阪・関西万博/コロンビア館へ工法採用

2025年4月から大阪・関西万博が開催―。その約1年前に、コロンビア館の設計事務所からNSハイパーツ社へ建設に関する相談がありました。その内容は、万博協会の要請により「重機を使用した工事は2024年10月末までに完了しなければならない(約7カ月間)」という、非常に短い工期が設定されたというものでした。この課題に対し、当社が供給している高耐食めっき鋼板「スーパーダイマ®」を枠材としたNSスーパーフレーム工法®が採用され、実際に2024年9月末に基礎工事が完了した後、躯体工事を2024年10月12日から23日までの12日間で完工することができました。また、NSスーパーフレーム工法®に使用される鋼材には、日本製鉄が提供する低CO₂鋼材である「NSCarbolex® Neutral」が使用されており、大阪・関西万博が目指す「SDGs達成への貢献」とも合致したことも、コロンビア館に採用された理由の一つです。

今後の展望

2025年4月からは新築建築物に省エネ基準の適合が義務化されることとなり、2030年までに、より高い基準※に引き上げられる方針が示されています。NSスーパーフレーム工法®は温熱性能に優れており、少ないエアコン稼働量でも快適な住空間を実現でき、この新たな省エネ基準に適合する工法となります。さらにグリーンスチール「NSCarbolex® Neutral」を加えることでCO₂排出量削減にも寄与できる工法です。この工法普及を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。

- ※「使用するエネルギーよりも、生み出すエネルギーの方が多い家やビルである」ことを示すZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)基準

電磁鋼板で次世代社会に貢献を

斬新に、実直に、未来へ飛躍

電磁鋼板で次世代社会に貢献を

2024年8月、国内外における営業基盤、サプライチェーン機能のさらなる強化を目的に、日本製鉄の電磁鋼板を主に取り扱い、高い専門性を有する商社である電機資材が当社グループの一員となりました。電機資材と当社の連携で電磁鋼板推進体制を構築していきます。

電磁鋼板とは

電気を流すことで強い磁力を得られるように機能性を高めた特殊な鋼材です。磁気の力を効率的に利用し、電気エネルギーを磁気エネルギーに、あるいはその逆に変換する際に重要な役割を果たします。電磁鋼板は、その特性から大きく2つの種類に分けられます。

方向性電磁鋼板

特定の方向にのみ磁力が向くように設計されており、鉄の磁化しやすい結晶の向きを揃えることで、決まった方向に磁力が流れます。主に電力用変圧器や配電用変圧器など、特定方向への磁気の集中が求められる機器に使用され、電力の効率的な活用に役立ちます。

無方向性電磁鋼板

全方向に優れた磁気特性を持つように、結晶軸の方向がランダムになるように調整されています。モーターの鉄心や発電機に主に使用されます。

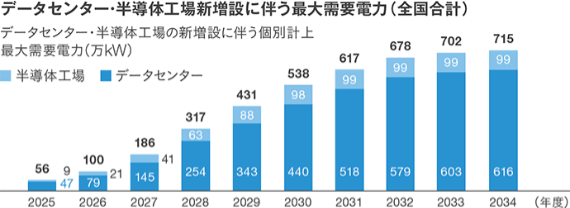

伸長する電磁鋼板需要

省エネルギー社会の実現に向け、電磁鋼板の重要性は年々高まっています。生成AIやIoTの普及により、処理能力の高いサーバーを運用する大規模データセンターが次々と建設されており、大規模データセンターではサーバーだけでなく、多様な電気設備(発電機、変圧器、エアコン、クーラー等)に高い省エネ性が求められ、高効率な電磁鋼板が不可欠となっています。

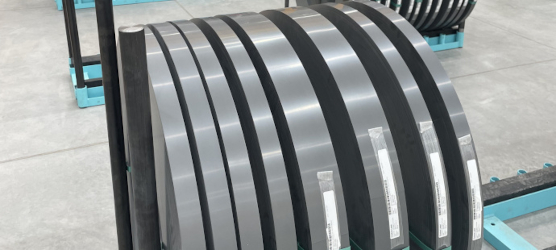

卓越した技術知見・加工技術

電磁鋼板は硬い・薄いといった特性や加工時のひずみにより磁気特性が悪化する等の特徴があり、高精度の加工が求められます。電機資材は最大30条※を同時にスリットする「多条切りスリット技術」や金属加工時に生じる突起(カエリ)がない「カエリなしスリット技術」などの加工技術を有しています。また、機械だけでは実現しないμm(マイクロメートル)単位の微調整を経験豊富な技能者が担っており、数mm幅の製品でも磁気性能や形状精度を十分に維持してスリットが可能です。さらに、より電気の損失を減らした斜角積鉄心や医療用に使われるシールドパネルなどの二次加工品も取り扱っており、商事部門と加工部門が連携することで、お客さまの多岐にわたるニーズに応えています。

- ※スリット加工で一度に切り出される帯状の板1本分の単位

今後の展望

電機資材は「エネルギー効率化社会の発展による地球環境改善に貢献する」ことを使命に、営業提案力と技術力の両輪で事業拡大を進めていきます。自動車の電動化、データセンターの拡大等を商機と捉える一方、ガバナンス強化にも注力し、業務の適正化を図りながら、さらなる飛躍を目指します。

定置型蓄電池の普及に挑む

新たな主要電源の確立に向けて

定置型蓄電池の普及に挑む

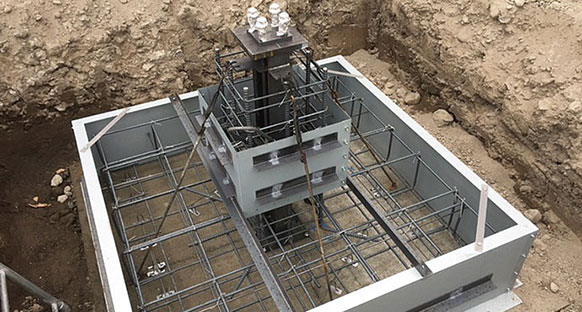

電気代の高騰や自治体の補助金などを背景に、家庭用から大型蓄電所に至るまで急激に需要が伸び、昨今、注目が高まっている蓄電池。当社では、産業用・系統用に使用される中~大規模の定置型蓄電池をHithium 社から輸入し、日本国内で販売を行っています。

定置型蓄電池とは

蓄電池には、住宅や工場、系統用に使用される置き型タイプの「定置型」と、EV等に使用される「車載用」の2種類があります。当社が取り扱うHithium社の製品は「定置型」に該当し、災害時の非常用電源、ピークカットによる電気代の抑制※、系統における電力の需給バランス調整など様々な用途があります。特に再生可能エネルギー発電の有効活用が可能となることから、脱炭素社会の実現に貢献する設備として注目されています。

- ※電力使用量の少ない時間帯に蓄電し、多い時間帯に使用することで電力需要を平準化し、基本料金を削減

Hithium社について

Hithium社は、2019年に中国で設立されたスタートアップ企業ですが、2024年における定置型蓄電池の出荷実績は、世界でも第3位に入る有望企業です。同社製品は、競合他社と比較して価格・性能面で優れているだけでなく、設立以来、火災事故が1件も発生していない安全性が大きな強みであり、多くの顧客企業から支持されています。

この事業に取り組むことになったきっかけ

Hithium社の定置型蓄電池は中国や欧米を中心に広く使用されていますが、これまで日本では販売実績がなく、同社も日本市場を次のターゲットと位置づけていました。これまで蓄電池向け材料に関するビジネスを行ってきた当社の実績と信頼を買われ、同社から日本市場への参入につき、相談・打診を受けたことが取り組みのきっかけとなっています。当社としても既に販売している太陽光パネルと組み合わせて、相性の良い蓄電池を提案できることで、お客さまへの提案の幅が拡大し、取引拡大につながる新たなチャンスとなることから、同社製の蓄電池の普及に力を入れています。

今後の展望

2023年以降、急激な成長を遂げている日本市場において、同社の知名度を高めるとともに、同社の優れた製品の販売を拡大することが当社の役割です。地道な営業活動や展示会への出展、メディアの活用などを通して、市場に深く参入することが喫緊の課題となっています。また蓄電池は、20~25年という長期にわたり使用される製品であるため、使用期間中のパフォーマンスを維持するメンテナンス体制の設備、さらにメーカーと連携した保証体制の確立も必要です。

新たな主要電源の一つとして良質な蓄電池を普及させることは、脱炭素社会の実現に貢献していくことにもなります。これからも蓄電池市場の成長を捕捉し、蓄電池事業を新たな収益の柱として育てていきたいと考えています。

北米初OPGポークの拡販

動物にも環境にもやさしい世界

北米発 OPGポークの拡販

畜産業は家庭の食卓に欠かせない一方、大量生産によるコスト重視が動物福祉や環境負荷の軽視を招いてきました。当社はOPGやカーボンニュートラルを実現する企業からの仕入を拡大し、持続可能なサプライチェーンの構築を目指しています。

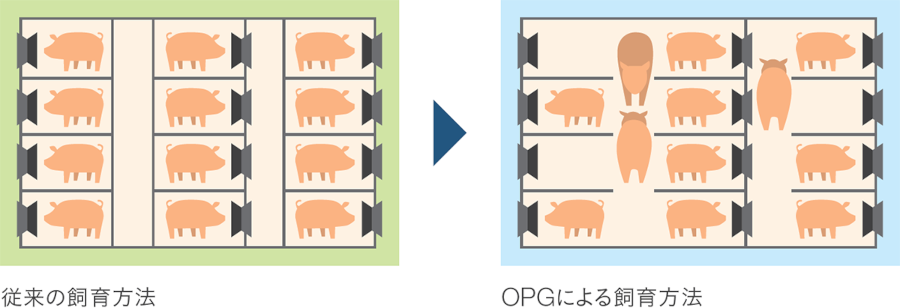

OPGとは

近年、世界では持続可能な食のあり方や動物福祉への意識が急速に高まっています。従来、母豚は妊娠期間中、管理や生産効率の観点から「ストール」と呼ばれる狭い個別区画で飼育されてきました。しかし、こうした方法は豚の自由な動きを制限し、動物福祉の観点から課題とされていました。こうした課題に応えるべく、OPG(Open Pen Gestation)という飼育方法が注目されています。OPGは妊娠期間の母豚を開放的な環境で飼育し、豚自身が自由に動き回れる空間を確保することで、動物にかかるストレスを大幅に軽減します。既にEUではOPGが標準となっており、北米でも急速に普及が進んでいます。北米の小売店ではOPGの豚肉であることを店頭で一切謳わず、「あたりまえ」の商品として並び、動物福祉への配慮が企業の社会的責任と認識されています。

環境・養豚規制の流れ

OPGは動物福祉向上の一例に過ぎず、温室効果ガス削減や水質汚染防止、薬剤耐性菌対策などにも積極的に取り組むサプライヤーが増えています。一部の国ではこうした動物福祉や環境に関する規制が強化される一方、全世界で必要なたんぱく質は変わらないため、規制の緩い国での生産が増えるという課題も生まれています。地域ごとの規制強化だけでは、持続可能な畜産や地球全体の環境負荷低減を十分に達成できないのが現実です。

当社の役割

単に価格を優先すると、動物福祉や環境対策への配慮が十分でないサプライヤー製品の流通が増えてしまいます。当社は、こうした取り組みに積極的な生産者の姿勢や商品の特長をお客さまに説明し、理解と共感の輪を広げていくことが重要な使命であると考えています。特に、当社は北米でカーボンニュートラルを達成している「カナダパッカーズ」社からのOPGポークの輸入を国内で初めて開始しました。今後も業界全体にこの流れが広がるよう先導的な役割を担い、持続可能な畜産・食の未来づくりに貢献していきます。

「ONE OCEAN」がごみのない海をつくる

いつか「ONE OCEAN」がなくなることを夢見て

「ONE OCEAN」が ごみのない海をつくる

MNインターファッションでは、深刻化する海洋プラスチック問題に対し、海洋流出のリスクが高い地域で回収されたペットボトルを原料とした再生ポリエステル素材の独自ブランド「ONE OCEAN(ワンオーシャン)」を展開しています。

「ONE OCEAN」とは

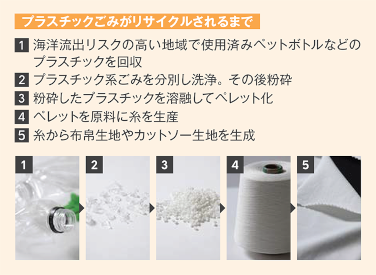

「ONE OCEAN」は海洋プラスチック問題の解決を目指して開発したマテリアルブランドです。海洋に流出するリスクの高い地域で回収されたペットボトルを原料に、再生ポリエステル素材としてアップサイクルしています。

プラスチックを取り巻く環境問題

世界では年間約4億トンものプラスチックが生産され、そのうち推定800万トン以上が適切に処理されず、海洋に流出しています。その結果、ウミガメや海鳥が餌と間違えてプラスチックを摂取し、命を落とすケースが多発しています。また、紫外線や波によって粉砕された5mm以下のマイクロプラスチックは魚介類など海洋生物の体内に蓄積・拡散し、食物連鎖を通じて人の健康リスクにもなりつつあります。このように、海洋に流出するプラスチックごみが世界的問題となっています。

「ONE OCEAN」が生み出す未来

「ONE OCEAN」は「海からごみをなくす」ことをゴールに掲げ、プラスチックごみを使用した素材開発と環境保全活動に取り組んでいます。海洋流出リスクの高い地域で回収したペットボトル由来のリサイクル素材を使用していることを示す証明書(原料証明書)を提供することも可能で、消費者にもリサイクルの信頼性をわかりやすく伝えています。「ONE OCEAN」の生地は、紫外線カット、速乾性、ストレッチ性等、快適で高機能を備えているものもあります。通常のポリエステル製品と比較して、「ONE OCEAN」の生地を使ったTシャツは製造時のCO₂排出量を28%削減することも実証されました。

今後の展望

「ONE OCEAN」は引き続き、レディース・メンズファッション分野をはじめ、ユニフォームなど多様な製品カテゴリーへの展開を通じて、より多くの人に素材を手に取ってもらえるよう提案を進めていきます。これにより、消費者が環境配慮型製品を身近に感じ、意識せずとも環境に配慮した選択ができる機会を広げていきます。私たちは、こうした日常的な選択の積み重ねを通じて、企業としての環境責任を少しずつ果たしていくことを目指しています。